Paarweise sitzen die acht Tänzer*innen auf der Bühne, Mariana Tembe und Adonis Nébié ganz vorn, die Arme umeinandergelegt und mit dem Rücken zum Publikum. So schauen sie auf das Landschaftsbild, das immer noch an der Bühnenrückwand prangt. Ein Prospekt mit einer Landschaftsansicht, Berge, ein Gewässer. Ist das eine irdische oder eine jenseitige Landschaft? Erinnert er an eine urzeitliche Erde oder an Böcklin? Zu hören sind Verhaltensaufforderungen einer Stimme, wie „invent siblings“, „make up situations“ oder „pretend that you owe the truth“. Zunehmend scheinen sie einem neoliberalen Vereinzelungsdiskurs zu entspringen.

Die belgische MonkeyMind Company und die südafrikanische Unmute Dance Company präsentiert mit ihrem Tanzabend „What we can do together“ über Dystopie und Utopie das Gegenteil: eine Gemeinschaft, die an eine Pfadfindergruppe erinnert. In Szenen wechseln sich Eindrücke von körperlicher Intimität zwischen ihnen, ihrer Vereinzelung und ihrem Miteinander ab. Dabei öffnet Choreografin Lisi Estaras Themen wie Ausbeutung der Natur, Gemeinschaft und Evolution eher, statt geschlossene Narrative anzubieten, und verortet sie in einer Welt, die nicht klar benennbar ist.

Vor allem geht es viel um Sex: Melanie Lomoff und Andile Vellem kommen, ihrer Oberteile entkleidet, aus einem zuvor von der Gruppe gemeinsam aufgebauten Zelt heraus. Andile Vellem trägt Melanie Lomoff nicht huckepack, sondern vor sich. Sie umklammert ihn mit ihren Beinen, schmiegt sich an ihn. In der Mitte bleiben sie stehen, drehen sich langsam im Kreis. Vellem setzt Lomoff ab, sie halten gegenseitig ihre Köpfe in den Händen und führen sie im Halbkreis, sodass sie auf der anderen Seite wieder Wange an Wange aneinanderliegen. Später kommt Adonis Nébié dazu. Er hält ihre Köpfe, während sie fest verwoben über die Bühne rollen, und wird Teil der Umarmung. Kurz entspannt sich ein Dreier vor den Augen des Publikums. Währenddessen formieren sich die anderen Tänzer*innen hinter ihnen. Sie tragen nun einzelne rote oder silberschimmernde Kleidungsstücke mit Pailletten und Fransen und Safarihüte. Jemand sagt: „Happy picture, please“ („ein glückliches Foto, bitte“).

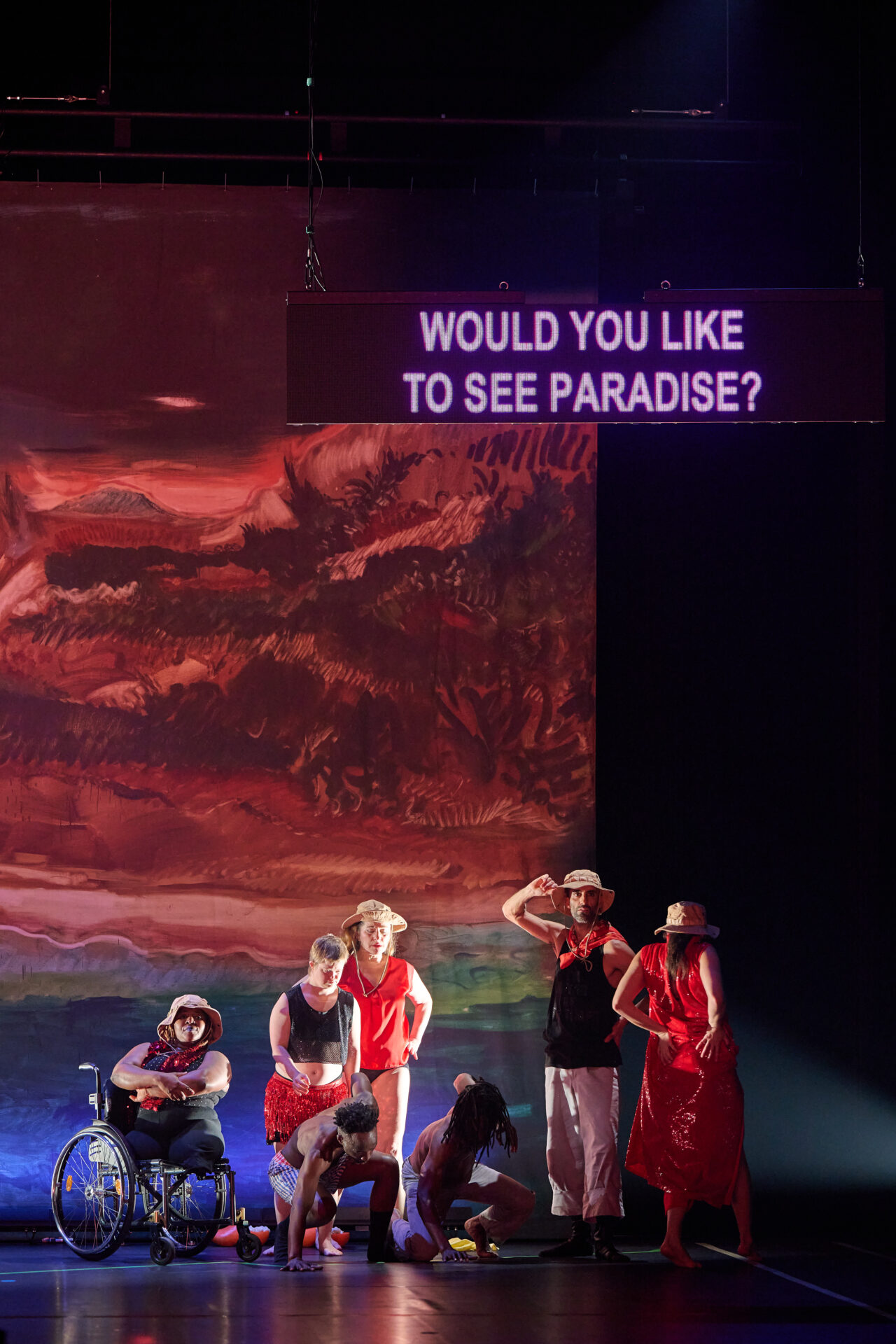

So fallen die Bühnenelemente des Abends oft auseinander und Text und Tanz bilden performative Selbstwidersprüche. Dabei arbeitet „What we can do together“ auch explizit mit Mitteln der Aesthetics of Access. Das Gebärden wird zur eigenen Choreografie, genauso wie integrierte Audiodeskription, die den Text auf der Bühne begleitet, und Übertitel, die Teil des Bühnenbildes sind.

Neben der erwähnten körperlosen Stimme unterbrechen Monologe die Tanzsequenzen. Immer wieder mischt sich die anscheinend automatisierte Stimme ein, schafft Widersprüche zwischen einer Textebene und dem Bühnengeschehen. Was bleibt, sind einzelne Begriffe, Fragmente, Spuren – als ließe sich die Welt nicht mehr beschreiben oder erklären, sondern nur noch mühsam aus Splittern zusammensetzen, ohne dass mehr ein kohärentes Ganzes daraus werden könnte.

Geht es doch um Evolution? Wie auf Land gelaufene Meerestiere robben und rollen die Tänzer*innen gemeinsam ins Zelt. Aus dem Inneren ist ein Gespräch in einzelnen Begriffen zu hören und Gebärden sind zu erkennen. Bald kommt Hannah Bekemans wieder hervor. Mit Blick ins Publikum beginnt sie, streift mit den Händen ihre Arme entlang, bewegt sie über ihr Gesicht und fächert ihre Hände vor sich auf. Je lauter die Stimmen aus dem Zelt zu hören sind, desto stiller und eindrücklicher wirkt ihr Solo.

Einzelne Monologe unterbrechen immer wieder den Fluss. Einmal geht es um Planetariumsbesuche, um Masturbation und den Tod. Ein andermal spricht eine Tänzerin von mangelnder Freizeit, davon, dass ihre Mutter ihr empfiehlt, sich einen richtigen Job zu suchen. Fragmente sind das, wie gesagt, die Lisi Estaras zuweilen sehr locker streut auf einer nahezu leeren Bühne (mit einer geklebten Markierung, die an einen Turnhallenboden erinnert), auf der die Tänzer*innen manchmal äußerst vereinzelt wirken – dem Titel zum Hohn. Doch im Finale – Höhepunkt des Abends – kommt das ganze Ensemble noch einmal zusammen. Ein Ende übrigens, das von Beginn an als mögliches Unheil heraufbeschworen wird: „I don’t know how this is going to end“/ „Ich weiß nicht, wie das enden soll“ ist immer wieder in pinker Leuchtschrift zu lesen. Das Ende wird schließlich zu einer Kollision aus Orgasmus und Katastrophe. „Ich bin zu alt für Pop!“, schreien Hannah Bekemanns und Melanie Lomoff ganz vorn am Bühnenrand, während dieser aus den Boxen dröhnt. Verteilt im Bühnenraum beginnen alle, zum Song zu tanzen. Sie tragen glitzernde Oberteile oder paillettenbesetzte Masken, werfen ihre Beine in die Luft, machen Hebefiguren. Im roten Licht rollt das Zelt über die Bühne.

In die dystopische Vorahnung mischt sich tanzwütiger Hedonismus zu lautem, brummendem Beat. Die Performer*innen bleiben in sich wiederholenden Bewegungen hängen: Box-Gesten, Head-Banging, ein sanfter Griff an die Kehle oder ein angedeuteter Pferdegalopp. Zwischendrin treten einzelne Performer*innen nach vorn und rufen laut, aber dennoch kaum hörbar ins Publikum: „love you“. Das Landschaftsprospekt fällt herunter. Die Bewegungen werden schneller, ungenauer, man ahnt Sex: Die Performer*innen lassen ihre Körper vibrieren und stoßen ihre Hüften gegen den Boden oder in die Luft. Das Licht beginnt zu flackern. Zu hören sind hohe, langgezogene Synthesizer-Töne. Wir nähern uns dem Höhepunkt.

Nach und nach treten einzelne Performer*innen zurück, stellen sich, den Rücken zum Publikum gewandt, in eine Reihe. Das Licht geht aus und noch einmal kurz an. Alle drehen sich um: Das letzte Wort hat die automatisierte Stimme der Dystopie: „We are happy you came“.

Gilt das auch fürs Publikum? Einige jubeln stehend, andere suchen schnell das Weite. „What we can do together“ ist bislang der polarisierendste Abend des Festivals: herausfordernd und rätselhaft in seiner Vieldeutigkeit und genauso eindrucksvoll in dem Miteinander auf der Bühne.