Ein Virus geht um. Er macht die Menschen krank und verwandelt sie in Zombies. Eine Gruppe junger Menschen hält der Seuche stand. Sie finden heraus, warum: Alle haben ein Chromosom mehr. Von nun an sind sie die „Trizombies“. Der gleichnamige Film, von Regisseur Bob Colaers nach einem Konzept von Lars Damoiseaux und Steven Degryse zeigt eine Horrorkomödie, die im Februar 2024 in Belgien erschien. Er erzählt die Zombie-Apokalypse mit Brutalität und Witz.

Luka (Jelly Palmaerts), Kelly (Gitte Wens), Maya (Charlotte van den Bergh) und Robin (Tineke van Haute) wohnen in einer Wohngruppe zusammen. Luka liebt Kelly, Kelly und Robin sind beste Freundinnen und Maya liebt die Musik von Will Murray und isst gerne. Robin zieht zufällig zu dem Zeitpunkt aus, als die Wohnheim-Angestellten zu Zombies mutieren. Auf sich allein gestellt, sind Luka, Maya und Kelly zunächst verschreckt. Kelly denkt aber an ihre Freundin und will sie retten. Die drei ziehen los, meistern jede Begegnung mit den hungrigen Zombies.

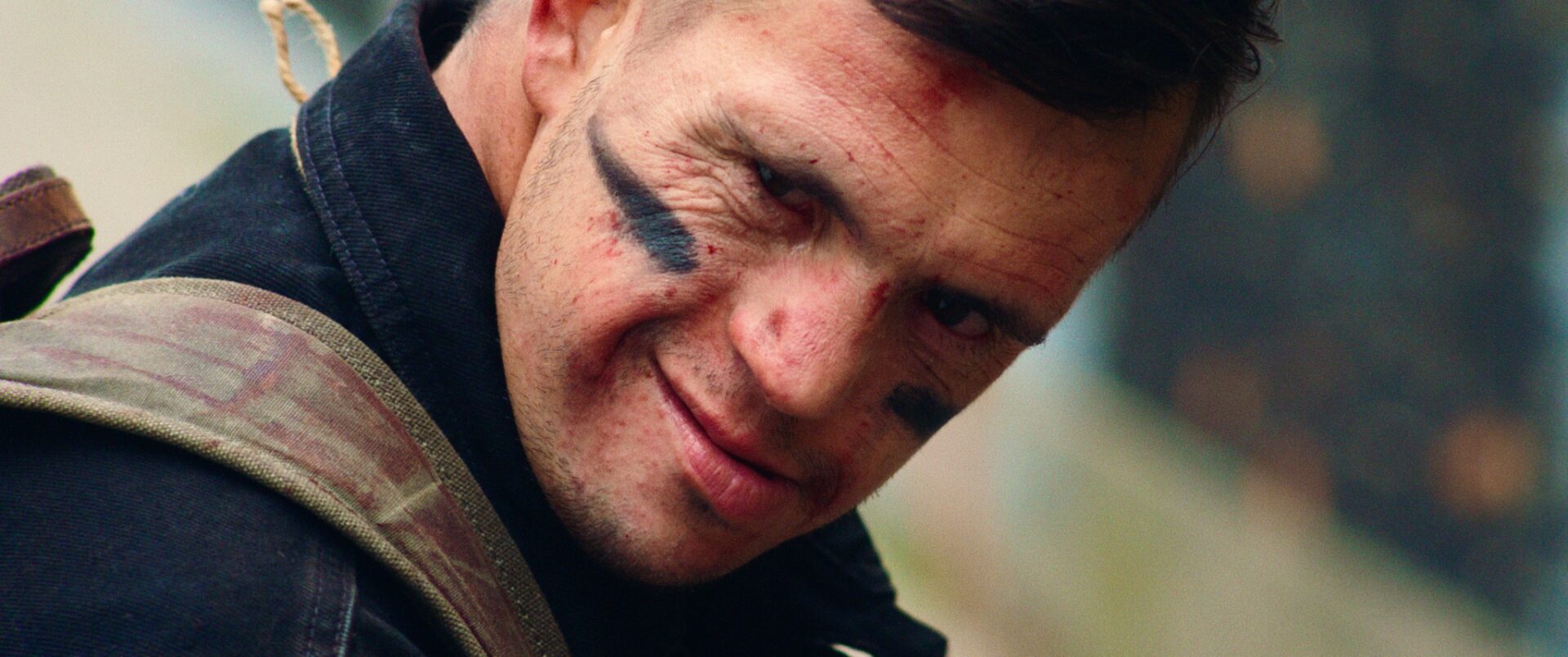

Einmal aber geraten sie in die Klemme. Zur Rettung eilt ein Unbekannter namens George, alias Slasher. Er kämpft, er weiß, wie die Zombies erledigt werden können. Zu viert beschließen sie, Robin zu retten. Bewaffnet ziehen sie in ihre Mission. Robin wird gefunden, doch weil die Zombies in einer Begegnung in der Überzahl sind und die Lage ausweglos erscheint, opfert sich Slasher. Nach einigen Fehlschlägen glückt die Flucht. Ziel ist der Vergnügungspark von Willy Murray. Von diesem Ort versprechen sich die fünf alles, was sie zum Leben brauchen: einen Schutzzaun, Verpflegung und Spaß. Überraschend taucht Slasher wieder auf und alle entkommen in einem Fluchtauto. Auf der Fahrt gesteht Luka Kelly seine Liebe. Das Auto landet im Graben. Zu Fuß erreichen Maya, Kelly, Robin, Luka und Slasher ihren Safe Space Willy Halla – der Freizeitpark, der nicht zufällig an „Wallhalla“, den Ruheort der Held:innen in der nordischen Mythologie, erinnert.

Originell ist die Handlung nicht, außergewöhnlich die Umsetzung. Wo Filmzuschauer:innen erwarten, dass Äxte oder Brecheisen Köpfe spalten, transformiert Slasher hier einen Tennisschläger mit Buntstiften zur Stachelkeule. Aber auch der leistet seine Dienste. Komödiantische Szenen durchziehen „Trizombie“: Aus Filmen gewinnt Slasher sein Wissen über Zombies. Maya wird von einem Zombie auf der Toilette gebissen und schreit. Auf Slashers Nachfrage, ob es ihr gut ginge, entgegnet sie, sie habe etwas Scharfes gegessen. Slasher kann den Zombies entkommen, weil die zahnlosen Senioren ihn nicht beißen können. Es fehlt den Protagonist:innen nicht an Einfallsreichtum. Luka hat beobachtet, dass Zombies von lauter Musik angezogen werden. Er ruft via Handy den Notruf. Abgelenkt durch die Klingeltöne des Handys vom Zombie-Rettungssanitäter, gelingt das Entkommen.

Durch die Geschichte zieht sich ein roter Faden: Mut. Da ist Kelly, die beschließt, ihre Freundin zu retten, Luka, der Kelly seine Gefühle offenbart, Slasher, der bereit ist, sich für das Überleben seiner Gefährt:innen zu opfern, und Maya, die an einen Ort glaubt, an dem sie sorglos leben können. Die Protagonisten überwinden ihre Ängste und wagen etwas. Der Mut macht die Protagonist:innen handlungsfähig: Sie greifen zu Waffen, steuern Fahrzeuge, durchbrechen Grenzen und wachsen über sich hinaus. Zuschreibungen, denen Menschen mit einem Chromosom mehr begegnen, werden dadurch infrage gestellt und umgekehrt. Krank wird, wer vom Zombievirus befallen werden kann. Gesund bleibt, wer in der normativen Gesellschaft oft als anders bevormundet wird.

Der Film stellt Menschen mit Trisomie 21 als aktive Held:innen in den Mittelpunkt. Er lässt sie improvisieren, Kommandos geben und gemeinsam Strategien entwickeln, um in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Damit rückt „Trizombie“ ihre Eigeninitiative, Problemlösungsstrategien und Kompetenzen ins Rampenlicht. Eine klare Aufforderung an das Publikum, Stereotype abzulegen und Menschen mit Down-Syndrom als gleichwertige Mitgestalter:innen der Welt wahrzunehmen.

„Trizombie“ bricht mit Konventionen, weil es seine ungewöhnlichen Held:innen miteinbezieht und ihnen Raum gibt. Die Mischung aus Brutalität und Witz macht den Film zu einer mutigen Genrevariante. Man lacht, schreckt zurück und bleibt am Ende mit einem warmen Gefühl zurück, weil echte Diversität hier keine Randnotiz, sondern Kern der Story ist.